欢迎添加律淘微信号legal-tao,关注知识产权、国际贸易、电子商务。律淘,电商的法律专家。欢迎投稿,邮箱legaltao@126.com。

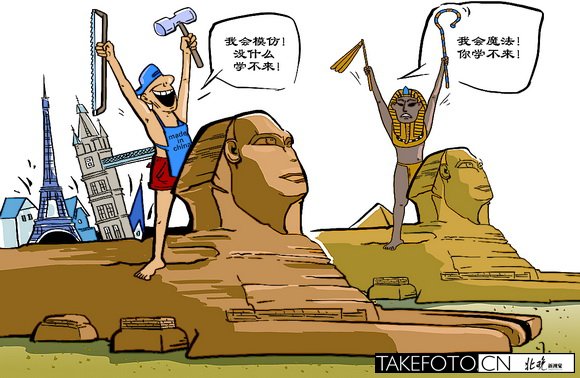

眼下,对于传统知识的保护,在许多人还没太在意的时候,一场关于狮身人面像的舆论风波,却给我们上了一堂关于传统知识保护的实践课。

河北某地的狮身人面像很有意思,刚竣工不久,就被舆论“挖”出来示众。不仅在国内出名,甚至名扬海外。因为仿制得过于逼真了,让狮身人面像的“老家”埃及文化部门都不得不重视起来,声称要向联合国教科文组织投诉其属侵权作品,要求立即拆除。

尽管此事众说纷纭,尚无结局。笔者也无意纠缠于此,只是想借此机会,从传统知识保护的角度谈谈自己的一孔之见。

根据世界知识产权组织的定义,传统知识是指“基于传统的文学、艺术或科学作品;表演;发明;科学发现;外观设计;标记、名称和符号;未公开信息;以及所有其他在工业、科学、文学或艺术领域内产生的基于传统的发明和创造”。作为古代世界八大奇迹之一,以及埃及文化象征之一的狮身人面像无疑是符合这一定义的。因此,作为典型的传统知识,其应该受到保护就毋庸置疑了。

对于传统知识的保护,世界正在趋向更多的共识。经过多年来的争议、实践和探讨,如今,从联合国的多个公约到许多国家的立法,都对传统知识的保护给予了高度重视。在巴西、委内瑞拉、厄瓜多尔、泰国等国家和地区,传统知识的保护在被写入宪法的同时,还制定有专门的法律。如泰国制定了《泰国泰医药传统知识法》,秘鲁颁布了《原住民生物资源群体知识保护制度法》等。

传统知识的保护,看似朦胧和遥远,其实对我们来说,不仅关系密切,而且还有着切肤之痛。20世纪70年代初,我国科研人员利用东晋时期的记载,在全世界率先完成了临床应用青蒿素制备的发明创造,但由于当时没有提交专利申请,导致了重大损失。一些国外机构乘虚而入,将与青蒿素相关的衍生物、化学合成方法以及化合物复方的发明创造提交了一系列专利申请,牟取了巨额的利润。此外,前些年某国无偿使用我国中医药传统知识,在我国传统中药六神丸的基础上研发出“救心丸”,每年的销售额达上亿美元。

在我们这样一个历史悠久的文明古国,传统知识的形式和载体丰富多彩,从有形的文化遗产到无形的非物质文化遗产、从遗传资源到民间文学艺术及建筑等,传统知识范围广泛,蕴涵深厚。因此,保护的责任繁重而艰巨。要加强保护,必以立法为先。2008年第三次修改的专利法中,首次对利用遗传资源进行了明确规定;2011年6月1日施行的《非物质文化遗产保护法》中,同样体现了对传统知识保护的精神。目前,有关传统知识保护的法律法规的制定与完善正在积极推进之中。

重视传统知识的保护,是文明社会的重要标志。应该说,保护自己的传统知识与尊重他人的传统知识同样重要。因此,对于河北的狮身人面像的建造者,如果有较强的法律意识,事先与埃及方面进行有效沟通,也许就不至于令自己处于尴尬境地。时至今日,尽快采取措施,平息狮身人面像带来的舆论风波,才是明智之举。

近年来,我国传统知识的保护工作日益得到社会各界的重视。在推进相关法律法规建设的同时,还设立了文化遗产日,成为提高全社会传统知识保护意识的重要举措之一。在今年第九个文化遗产日到来之际,文化部门颁发了第三届中华非物质文化遗产传承人薪传奖,60位非遗传承人获得薪传奖;同时,各地举办了一系列传统知识的演示与展览活动,为传统知识的保护增添了强大的正能量。也许,只有在狮身人面像消失于河北,回到“老家”埃及时,他紧锁的眉头才会流露出欣慰的笑意。

(作者:上海知识产权研究所 尚智文) |